Морская черепаха — земноводное пресмыкающееся относящиеся к семейству Testudines черепах, и подсемейству Cheloniidae (Морская Черепаха) это семейство включает в себя 4 вида: оливковая черепаха, логгерхед, бисса, зелёная черепаха, австралийская зелёная черепаха, атлантическая ридлея. Ранее к этому виду относилась кожистая черепаха, но теперь она относится к подсемейству Dermochelys.

Эти животные обитают в морях и океанах по всему миру, нельзя их встретить только в холодных Арктических водах. Морские черепахи являются хорошими пловцами быстро плавают и в поисках добычи могут глубоко нырять.

Черепахи: кто они такие?

Черепахи относятся к отряду пресмыкающихся и являются одними из самых древних животных на планете. Их возраст насчитывает уже более двухсот миллионов лет, они гораздо старше, чем крокодилы и ящерицы.

Черепахи живут на суше и в воде, поэтому в зависимости от среды обитания разнится скелет черепах. Наземные виды тоже могут жить в воде, они подразделяются на сухопутных и пресноводных. А вот морские черепахи не имеют возможности существовать вне водной среды, они выходят на берег только для того, чтобы отложить яйца в песок. Их детеныши после рождения изо всех сил стремятся преодолеть полосу пляжа и оказаться в спасительных морских водах.

Черепахи могут быть безобидными и агрессивными, съедобными и ядовитыми. Эти удивительные животные являются символом мудрости во многих культурах Азии, что неудивительно, учитывая их долгожительство — некоторые виды способны существовать более века.

Ареал обитания

Угольная черепаха обитает в Южной Америке, занимая ареал от Панамы и Анд до востока Бразилии и севера Аргентины. Встречаются в Гайане, Венесуэле, Парагвае, Суринаме, Тринидаде и на Карибских островах.

Эта черепаха предпочитает саванны, влажные тропические и субтропические леса, кустарники и редколесье. Главное – чтобы был более или менее постоянный источник воды. Активны в светлое время суток.

Предки черепах: какими они были?

Несмотря на большое количество найденных останков ископаемых черепах, ученые до сих пор не могут сказать со стопроцентной точностью, кто был предком этих животных. Споры по этому вопросу ведутся в научном сообществе до сих пор. Но одно ученые могут сказать совершенно определенно: первая черепаха появилась в мезозойскую эру. Это животное имело всего лишь одну половину панциря и рот, полный острых зубов. Спустя десять миллионов лет у черепахи полностью сформировался панцирь, а вот зубы оставались еще и в это время.

Известно, что ископаемые предки черепах были невероятно крупными. Они достигали в длину более двух с половиной метров и имели огромный хвост. У некоторых экземпляров он достигал той же длины, что и панцирь. На конце хвоста были крупные игловидные наросты, а на черепе росли длинные изогнутые рога.

На данный момент зоологам известно около двадцати шести видов черепах, из них двенадцать существует по наши дни.

Размножение и развитие

Половая зрелость у самок наступает к 5-8 годам, когда их панцирь достигает длины 20 см. У самцов половая зрелость наступает раньше, в 3-5 лет, при длине панциря не менее 18 см. В неволе самка считается готовой к размножению, если расстояние между пластроном и карапаксом не менее 4 см – именно такой диаметр имеет яйцо угольной черепахи.

В естественных условиях обитания спаривание у угольных черепах начинается с середины лета, и продолжается до начала осени.

Самки откладывают яйца в опавшие листья, совершая 2-4 кладки за сезон. Количество яиц варьируется от 1 до 15, чаще всего 5-7. Оптимальная температура для инкубации – от 26 до 30 градусов. Черепашата вылупляются из яиц через 120- 190 дней.

В условиях террариума, чтобы стимулировать самца к более активному спариванию, можно отсаживать его от самки на несколько дней. Обычно самцы активны весь сезон спаривания.

Копуляция продолжается не более 10 минут. За день черепахи могут произвести около 8 копуляций. Если спаривание произошло удачно, то через 75-110 дней самка отложит яйца. Часто самки угольной черепахи в условиях неволи не закапывают яйца в грунт, а просто оставляют их на поверхности. В этом случае, кладку лучше перенести в инкубатор.

Не все яйца оказываются оплодотворенными. Через 2-3 месяца из яиц вылупляются детеныши, вскрывая скорлупу яйцевым зубом – наростом на челюсти. Питаться маленькие черепашки начинают после усвоения желточного запаса – мешка с питательными веществами. В террариуме необходимо поддерживать достаточную влажность, иначе на панцире молодых угольных черепах могут образовываться бугры.

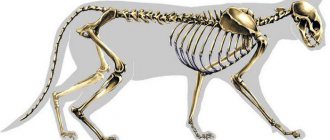

Скелет черепахи: строение, фото и краткая характеристика

Черепахи являются редким видом пресмыкающихся, которые имеют определенную особенность — часть скелета вывернута и обращена наружу, поэтому некоторые мышцы и органы работают иначе, чем у других пресмыкающихся.

Панцирь животного является частью его скелета, поэтому черепахи не могут покидать свой «домик» и существовать вне его. Он состоит из двух пластин:

- верхней — карапакса;

- нижней — пластрона.

Верхняя часть сращена с позвоночником и ребрами, а нижняя — с ключицами и ребрами. Особенности строения скелета привели к тому, что большинство брюшных мышц у черепах атрофировано или весьма слабо развито, но зато шейные мышцы и мышечные ткани ног способны выдержать весьма серьезную нагрузку. У некоторых видов черепах существует возможность в случае опасности подтягивать пластрон плотно к карапаксу. В этой ситуации животное находится в абсолютной безопасности, что и позволило виду выжить в изменяющихся внешних условиях.

Скелет черепах обычно имеет три отдела:

- череп;

- осевой скелет;

- аппендикулярный скелет.

Все отделы состоят из костей и хрящей, в том числе и панцирные пластины.

Период покоя

Взрослые угольные черепахи проявляют половую активность почти круглый год, поэтому при разведении можно строго не придерживаться сезонных ритмов. Но следует учитывать, что в природе они перестают проявлять половую активность в октябре и ноябре. Поэтому для угольных черепах не обязательно устраивать спячку – обычно они довольствуются коротким периодом покоя. Осенью, в период 2 недели, с начала октября, следует сократить количество подогревов в террариуме, также уменьшается световой день. Когда долгота дня достигнет 8 часов, кормление черепах прекращается. Также перестают опрыскивать подстилку. Когда световой день снизится до 4 часов, можно отключить подогрев. Теперь температура в террариуме должна равняться примерно 20 градусам.

Влажность поддерживается за счет редких, раз в неделю, опрыскиваний подстилки. Тогда же черепахам ставят поилку, и вынимают ее тогда, когда они напьются. Если черепахи здоровы, то период покоя должен длиться примерно месяц.

Выводить черепах из периода покоя следует постепенно, в аналогичном режиме, повышая световой день. Когда он достигнет 6 часов, можно будет включить подогрев и предложить черепахам корм, и поставить в террариум поилку. Понемногу увеличивая световой день, можно будет устроить черепахам имитацию сезона дождей, обильно орошая субстрат теплой водой, или использовать специальную дождевую установку или генератор тумана, которые следует установить на работу 4-5 раз в сутки по 3 минуты. Имитацию следует продолжать в течение месяца.

Скелет черепахи: строение черепа

Основной особенностью строения скелета черепах является тот факт, что череп располагается на длинной и подвижной шее. Благодаря этому голова может полностью втянуться в панцирь или расположиться в нем боком.

Отделы скелета черепа представляют собой двадцать костей, глазницы имеют большой размер и разделены между собой перегородкой. Самыми крупными являются лобные и теменные кости, в верхней части черепа находится специальная ушная впадина. Она вдавливается в заднюю часть черепной коробки.

Животное имеет верхнюю и нижнюю челюсть, зубов у черепах нет. Вместо этого во рту находится подобие клюва, представляющее собой ороговевшие плотные пластины. Они помогают животному откусывать пищу и подтягивать ее к себе. В этом процессе помогает и толстый язык, которым многие хищные черепахи, как червячком, подманивают к себе жертву.

Карташев Н.Н., Соколов В.Е., Шилов И.А. Практикум по зоологии позвоночных М., Высшая школа. 1981 г.

ТЕМА 13. ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ ЧЕРЕПАХИ СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТА

Подтип Позвоночные, Vertebrata Класс Пресмыкающиеся, Reptilia Отряд Черепахи, Chelonia (Testudines) Представитель — Болотная черепаха, Emys orbicularly L.

МАТЕРИАЛ И ОБОРУДОВАНИЕ

На одного-двух студентов необходимы: 1. Препарат черепахи с предварительно отделенным брюшным щитом панциря. 2. Препараты черепах с инъецированной артериальной и венозной системами. 3. Препараты мочеполовой системы самца и самки.

ЗАДАНИЕ

Познакомиться с особенностями внешнего облика черепахи. Обратить внимание на строение панциря; рассмотреть расположение роговых пластинок, покрывающих костную основу панциря. Рассмотреть голову черепахи (ноздри, глаза, подвижные веки), обратить внимание на устройство челюстей (отсутствие зубов, роговой «чехол» на режущих краях челюстей). Рассмотреть конечности черепахи, обратив внимание на сухую кожу и покрывающие ее роговые чешуи, на хорошо развитые когти.

Ознакомиться на препаратах с общим расположением внутренних органов; последовательно рассмотреть строение отдельных систем органов.

Сделать следующие рисунки: 1. Внешний вид черепахи. 2. Схема кровеносной системы. 3. Общее расположение внутренних органов. 4. Мочеполовая система (другого, по сравнению со вскрытым объектом, пола).

Дополнительное задание

Рассмотреть под микроскопом (не зарисовывая) срез кожи ящерицы.

ВНЕШНИЙ ВИД

Тело черепахи заключено в панцирь, из которого могут выдвигаться наружу только голова, шея, конечности и хвост. Панцирь состоит из двух неподвижно соединенных между собой щитов — более выпуклого спинного (carapax) и уплощенного брюшного (plastron). Основа панциря — костная; сверху костные пластинки прикрыты роговыми щитками, расположенными правильными рядами.

Кожа на выступающих из панциря частях тела черепах сухая, лишенная желез. Как и у других пресмыкающихся, поверхностные слои эпидермиса ороговевают. Утолщения рогового слоя образуют роговые чешуи, соединенные друг с другом участками более тонкого рогового слоя (см. рис. 72).

Голова довольно массивная, покрыта плотным роговым «чехлом», образующим острые режущие края по кромке беззубых челюстей. Глаза расположены по бокам головы и прикрыты подвижными веками. Ноздри находятся на переднем конце головы и сообщаются с ротовой полостью через так называемые внутренние ноздри — хоаны.

Передние конечности у рассматриваемого вида, ведущего водный образ жизни, слегка уплощены; задние конечности в поперечном сечении более округлые, а между пальцами довольно отчетливо развита плавательная перепонка. Пальцы передних и задних конечностей заканчиваются довольно крупными роговыми образованиями — когтями. Хвост, покрытый кольцеобразно расположенными роговыми чешуями, довольно длинный и тонкий.

ОБЩАЯ ТОПОГРАФИЯ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ

Кровеносная система. Сердце (cor) располагается в передней части грудобрюшной полости. Оно состоит из трех отделов: двух предсердий (atrium dexter et atrium sinister; рис. 77, 1, 2; рис. 78, 1, 2) и одного желудочка (ventriculus; рис. 77, 3; рис. 78, 3), Полость желудочка поделена неполной перегородкой на две сообщающиеся камеры: спинную (дорзальную) и брюшную (вентральную).

При сокращении желудочка эта перегородка на короткое время полностью разобщает камеры. Оба предсердия открываются в дорзальную камеру желудочка, но отверстие левого предсердия расположено левее, ближе к слепому концу этой камеры, а отверстие правого предсердия — ближе к свободному краю перегородки. Благодаря такому расположению при сокращении предсердий артериальная кровь, поступающая из левого предсердия, скапливается в левой части дорзальной камеры желудочка, венозная — главным образом в вентральной его камере, а правая часть дорзальной камеры желудочка заполняется смешанной кровью.

Рис. 77. Схема кровеносной системы болотной черепахи А — артериальная система; Б — венозная система (белым цветом показаны артерии с артериальной кровью, точками — со смешанной кровью и черным цветом — артерии и вены с венозной кровью): 1 — правое предсердие, 2 — левое предсердие, 3 — желудочек, 4 — правая дуга аорты, 5 — левая дуга аорты, 6 — общая сонная артерия, 7 — подключичная артерия, 8 — слияние правой и левой дуг аорты в спинную аорту, 9 — спинная аорта, 10 — артерии, идущие к желудку и кишечнику, 11 — почечные артерии, 12 — подвздошная артерия, 13 — седалищная артерия, 14 — хвостовая артерия, 15 — легочная артерия, 16 — яремная вена, 17 — наружная яремная вена, 18 — подключичная вена, 19 — правая передняя полая вена, 20 — хвостовая вена, 21 — седалищная вена, 22 — подвздошная вена, 23 — воротная вена почки, 24 — брюшная вена, 25 — передняя брюшная вена, 26 — вены, идущие от желудка и кишечника, 27 — задняя полая вена, 28 — печеночная вена, 29 — легочная вена, 30 — легкое, 31 — почка, 32 — печень

Артериальный конус у черепах, как и у других рептилий, полностью редуцируется. Сохраняющиеся три главных артериальных ствола — легочная артерия и две дуги аорты — начинаются в желудочке сердца самостоятельно.

Легочная артерия (arteria pulmonalis; рис. 77, 15) начинается одним стволом в вентральной (венозной) части желудочка. По выходе из сердца общий ствол делится на правую и левую легочные артерии, несущие венозную кровь соответственно к правому и левому легким. Легочная артерия каждой стороны коротким тонким боталловым протоком (ductus botallii) соединяется с соответствующей дугой аорты (на схеме не показаны). По боталловым протокам небольшое количество крови из легочных артерий может стекать в дуги аорты, уменьшая кровяное давление в легких при длительном пребывании под водой. У сухопутных черепах боталловы протоки обычно зарастают, превращаясь в тонкие связки.

В легких венозная кровь отдает углекислый газ и насыщается кислородом. Артериальная кровь из легких направляется к сердцу по легочным венам (vena pulmcnalis; рис. 77, 29), объединяющимся перед впадением в сердце в общий непарный ствол, который открывается в левое предсердие. Описанная система сосудов составляет малый, или легочный, круг кровообращения.

Большой круг кровообращения начинается дугами аорты. Правая дуга аорты (arcus aortae dexter; рис. 77, 4) отходит от левой части дорзальной камеры желудочка — в нее поступает преимущественно артериальная кровь. Левая дуга аорты (arcus aortae sinister; рис. 77, 5) отходит несколько правее, в области свободного края межжелудочковой перегородки — в этот сосуд поступает артериальная кровь с примесью венозной.

От правой дуги аорты тотчас по выходе ее из сердца отходят: либо коротким общим стволом (безымянная артерия a. innominata), либо самостоятельно четыре крупные артерии — правая и левая общие сонные (arteria carotis communis; рис. 77, 6) и правая и левая подключичные (arteria subclavia; рис. 77, 7). Перед входом в череп каждая из общих сонных артерий разделяется на внутреннюю и наружную сонные артерии (a. carotis interna et a. carotis externa); на схеме они не показаны. По сонным артериям кровь идет в голову, по подключичным — в передние конечности. Так как эти артерии отходят от правой дуги аорты, то голова и передние конечности получают кровь, наиболее насыщенную кислородом. В области отхождения артерий от правой дуги аорты лежит компактное образование — щитовидная железа (glandula thyreoidea).

Обогнув сердце, правая и левая дуги аорты под позвоночным столбом сливаются в непарную спинную аорту (aorta dorsalis; рис. 77; 8, 9). Перед самым слиянием в спинную аорту от левой дуги аорты либо коротким общим стволом, либо самостоятельно отходят три крупные артерии (рис. 77, 10), снабжающие кровью желудок (arteria gastrica и кишечник (arteria coeliaca et arteria mesenterica). Проходящая под позвоночником спинная аорта отделяет ветви к половым железам и почкам (arteria renalis), далее — парные подвздошные артерии (arteria iliaca; рис. 77, 12) и парные седалищные артерии (arteria ischiadiса; рис. 77, 13), снабжающие кровью тазовую область и задние конечности, и в виде тонкой хвостовой артерии (arteria caudalis; рис. 77, 14) уходит в хвост.

Венозная кровь из головы собирается в крупные парные яремные вены (vena jugularis dextra et sinistra; рис. 77, 16), проходящие по бокам шеи параллельно общим сонным артериям. Тонкая наружная яремная вена (vena jugularis externa; рис. 77, 17) тянется рядом с правой яремной веной и затем сливается с ней. Каждая из идущих от передних конечностей подключичных вен (vena subclavia; рис. 77, 18) сливается с соответствующей яремной веной, образуя правую и левую передние полые вены (vena cava anterior dextra et vena cava anterior sinistra; рис. 77, 19), впадающие в правое предсердие (точнее, в венозную пазуху, но она у черепах развита еще слабее, чем у других рептилий).

Из задней половины тела венозная кровь подходит к сердцу двумя путями: через воротную систему почек и через воротную систему печени. Из обеих воротных систем кровь собирается в заднюю полую вену (vena cava posterior; рис. 77, 27). Хвостовая вена (vena caudalis; рис. 77, 20) входит в тазовую полость и раздваивается. Ответвления хвостовой вены сливаются с каждой стороны с идущими из задних конечностей седалищной (vena ischiadica; рис. 77, 21) и подвздошной (vena iliaca; рис. 77, 22) венами. Сразу после слияния происходит разделение на брюшную вену (v abdominalis; рис. 77, 24), несущую кровь в печень, и короткую воротную вену почек (vena porta renalis, рис. 77, 23), которая входит в соответствующую почку, распадаясь там на капилляры. Почечные капилляры постепенно сливаются в выносящие вены почек. Выносящие вены правой и левой почек сливаются в заднюю полую вену (vena cava posterior; рис. 77, 27), которая проходит через печень (но кровь из нее в печеночные капилляры не попадает!) и впадает в правое предсердие.

Часть венозной крови из тазовой области, как уже говорилось выше, попадает в парные брюшные вены (vena abdominalis; рис. 77, 24). Спереди от пояса передних конечностей идут более тонкие передние брюшные вены (vena abdominalis anterior; рис. 77, 25), сливающиеся с брюшными венами. В месте слияния между правыми и левыми брюшными венами образуется анастомоз (перемычка), и они уходят в печень, распадаясь там на капилляры — образуют воротную систему печени. Кровь от желудка и кишечника по системе вен (рис. 77, 26) тоже входит в печень и расходится по печеночным капиллярам. Печеночные капилляры сливаются в короткие печеночные вены (vena hepatica; рис. 77, 28), которые внутри печени вливаются в заднюю полую вену. Дыхательная система. Дыхательная система начинается наружными ноздрями, соединенными носовым проходом с внутренними ноздрями, или хоанами. Через хоаны вдыхаемый воздух попадает в ротовую полость и оттуда — в гортань (larynx), расположенную в глубине потовой полости несколько впереди отверстия пищевода. Гортань состоит из трех хрящей. За гортанью следует довольно длинная трахея trachea; рис. 78, 4), в стенках которой расположены кольцеобразные хрящи, не дающие дыхательной трубке спадаться. На уровне плечевого пояса трахея делится на два бронха (bronchus; рис. 78, 5), входящих соответственно в правое и левое легкий. У черепах внутреннее строение легких (pulmones; рис. 78, 6) значительно сложнее, чем у амфибий. Внутри легкого система перекладин и перегородок делит его на сообщающиеся друг с другом камеры, что придает внутренней структуре губчатый характер. Такое строение легких способствует значительному увеличению поверхности соприкосновения кровеносных капилляров, которые пронизывают их внутренние стенки, с заполняющим легкие воздухом.

В отличие от других рептилий черепахи не могут расширять и сжимать грудную клетку, так как их ребра вошли в состав костного панциря. Акт дыхания у черепах осуществляется путем активного расширения и сжатия легких при ритмичном сокращении плечевых, брюшных и тазовых мышц; оказывают влияние на работу легких также движения шеи и передних конечностей.

Рис. 78. Общее расположение внутренних органов самца болотной черепахи: 1 – правое предсердие, 2 – левое предсердие, 3 – желудочек, 4 – трахея, 5 – бронх, 6 – легкое, 7 – пищевод, 8 – желудок, 9 – селезенка, 10 – двенадцатиперстная кишка, 11 – поджелудочная железа, 12 – тонкая кишка, 13 – толстая кишка, 14 –слепой вырост кишки, 15 – наружное отверстие клоаки, 16 – печень, 17 –желчный пузырь, 18 – желчный проток, 19 – семенник, 20 – придаток семенника, 21 – почка, 22 – мочевой пузырь, 23 – анальный мешок

Пищеварительная система. Отверстие пищевода располагается в глубине ротовой полости. Широкий, легко растяжимый пищевод (oesophagus; рис. 78, 7) тянется вдоль шеи и в брюшной полости переходит в желудок (gaster; рис. 78, 8), внешне хорошо отличимый от пищевода своей слегка изогнутой формой и заметно более плотными мускулистыми стенками. Рядом с желудком с внешней его стороны располагается компактная селезенка (lien; рис. 78, 9) — орган кроветворения. От заднего конца желудка отходит двенадцатиперстная кишка (duodenum; рис. 78, 10), в петле которой на брыжейке располагается удлиненная рыхлая поджелудочная железа (pancreas; рис. 78, 11). Двенадцатиперстная кишка продолжается в подвешенную на брыжейке извитую тонкую кишку (ileum; рис. 78, 12), переходящую в толстую кишку (colon; рис. 78, 13). На границе тонкого и толстого кишечника расположен небольшой слепой вырост (coecum; рис. 78, 14). Задний конец толстой кишки впадает в клоаку (cloaca; рис. 78, 15), открывающуюся наружу в основании хвоста. По сравнению с другими рептилиями кишечник у черепах относительно более длинный, что связано с большей или меньшей степенью растительноядности этих животных.

Большая многолопастная печень (hepar; рис. 78, 16) имеет желчный пузырь (vesica fellea; рис. 78, 17), из которого желчь по короткому желчному протоку (ductus choledochus; рис. 78, 18) попадает в двенадцатиперстную кишку. Мочеполовая система. Черепахи, как и все пресмыкающиеся, относятся к группе высших наземных позвоночных (Amniota) и обладают в отличие от ранее изученных классов не туловищной (мезонефриче-ской), а тазовой (метанефрической) почкой. Почки (ren; рис. 79, 1; рис. 80, 1) в виде компактных тел располагаются в самой задней части брюшной полости, ближе к спинной стороне. По внутреннему краю каждой почки проходит мочеточник (ureter; рис. 79, 2; рис. 80, 2), впадающий в клоаку. Мочеточники пресмыкающихся образуются одновременно с формированием метанефрической почки как тонкостенные выпячивания задних участков вольфовых каналов.

Рис. 79. Мочеполовая система самца болотной черепахи: 1 — почка, 2 — мочеточник, 3 — клоака, 4 — семенник, 5 — придаток семенника, 6 — семяпровод, 7 — мочевой пузырь, 8 — анальный мешок, 9 — прямая кишка, 10 — наружное отверстие клоаки

Половые железы самцов — парные семенники (testis; рис. 79, 4) — расположены вентральнее почек. Каждый семенник тесно связан с придатком семенника (epididymis; рис. 79, 5), от которого отходит семяпровод (vas deferens; рис. 79, 6), впадающий в клоаку. Придатки семенников представляют собой остатки переднего отдела туловищной почки, а семяпроводы гомологичны выводному протоку этой поч ки — вольфову каналу. Мюллеровы каналы у самцов не развиваются. Непарный выворачивающийся копулятивный орган скрыт в клоаке.

Рис. 80. Мочеполовая система самки болотной черепахи: 1 — почка, 2 — мочеточник, 3 — клоака, 4 — яичник, 5 — яйцевод, 6 — воронка яйцевода, 7 — мочевой пузырь, 8 — анальный мешок, 9 — прямая кишка, 10 — наружное отверстие клоаки

У самок парные гроздевидные яичники (ovariurn; рис. 80, 4) подвешены на брыжейке в брюшной полости и не связаны с яйцеводами. Каждый яйцевод (oviductus; рис. 80, 5) представляет собой длинную извитую трубку, открывающуюся воронкой (рис. 80, 6) в передней части брюшной полости.

Яйцеводы гомологичны мюллеровым каналам. Созревшее яйцо сначала выпадает в полость тела, а затем через воронку проникает внутрь яйцевода и, продвигаясь по нему, одевается вторичными оболочками за счет выделений специальных желез, расположенных в стенках. Оба яйцевода самостоятельными отверстиями открываются в клоаку. Вольфовы каналы у самок редуцированы.

У черепах, как и у всех пресмыкающихся, мочевой пузырь (vesica urinaria; рис. 79, 7; 80, 7) довольно большой, нечетко двухлопастный; он представляет собой тонкостенный вырост брюшной стенки клоаки. Кроме того, имеются еще два тонкостенных выроста клоаки — анальные мешки (рис. 79, 8; 80, 8), которые не встречаются у других рептилий. Функциональное назначение этих органов еще не до конца ясно. Известно, что самки черепах используют жидкость, накапливающуюся в анальных мешках, для увлажнения песка перед откладкой в него яиц. Но анальные мешки имеются и у самцов. Стенки этих образований обильно снабжены кровеносными капиллярами. В связи с этим существует мнение о возможной роли анальных мешков как дополнительных органов дыхания во время пребывания черепах под водой.

НазадОглавлениеДалее

Осевой скелет: особенности строения

Осевой скелет черепах состоит из нескольких отделов:

- шейный;

- грудной;

- поясничный;

- крестцовый;

- хвостовой.

Скелет черепахи, фото которого приведено в качестве примера, является типичным. Шейный отдел у большинства животных имеет восемь позвонков, первые два весьма подвижны и образуют сустав. Позвонков обычно не бывает более десяти, они прирастают к верхней части панциря.

Грудная клетка образуется первыми длинными позвонками, прикрепленными к грудине. Таз крепится к крестцовым позвонкам, имеющим мощные отростки. Хвост черепах является крайне подвижным благодаря большому количеству позвонков, их обычно не менее тридцати трех. Они имеют многочисленные отростки и к концу становятся мельче, теряя отростки. Кости на конце хвоста представляют собой небольшие гладкие косточки.

Аппендикулярный скелет черепахи

Плечевой пояс состоит из двух костей:

- лопатка;

- коракоид.

Интересно, что у черепах лопатка расположена практически вертикально, а сам плечевой пояс является частью грудной клетки. Конечности черепах идентичны по строению с большинством наземных пресмыкающихся, но имеют ряд особенностей:

- укороченные трубчатые кости;

- уменьшенное количество костей на запястьях;

- редуцированные фаланги пальцев.

У сухопутных черепах все эти нюансы заметны более всего, ведь им приходится постоянно передвигаться, в основном опираясь на когти, которые выдерживают весь немалый вес туловища.

Тазовые кости плотно прилегают к позвоночнику и карапаксу. Они соединяются посредством отростков.

Пластрон и его значение

Нижняя часть панциря называется пластроном. Между ним и карапаксом находится мягкое тело животного. Обе его половины объединены костным панцирем. Сам пластрон является анатомическим производным пояса передних конечностей и рёбер. Он как бы «впаян» в тело черепахи. Наземные формы имеют массивный пластрон. А у морских обитателей он редуцирован до крестообразных пластин, расположенных на брюшной части тела. На щитках панциря вследствие роста образуются концентрические линии. По ним герпетологи могут определить возраст черепахи и состояние её здоровья.

Строение панциря

Как мы уже выяснили ранее, скелет черепах имеет карапакс и пластрон. Эти две пластины панциря мало отличаются по строению. Карапакс имеет пластины, которые расположены в строгом порядке:

- хребтовый ряд (середина карапакса);

- боковой ряд (по обе стороны от хребтового ряда);

- краевые пластины (окружают карапакс по краям).

Сверху карапакс укреплен роговыми пластинами, они расположены хаотично, что делает панцирь прочнее. Имейте в виду, что ни карапакс, ни пластрон не являются ороговевшими частицами, в них присутствуют нервы и кровеносные сосуды. В случае травмы панциря животное будет испытывать боль и кровотечение.

Пластрон состоит из девяти пластин. Из них четыре являются парными, девятая расположена между самыми большими передними пластинами.

Сухопутные и морские черепахи: различия в строении скелета

Скелет черепахи сухопутной мало чем отличается от строения морского вида. Но некоторые отличия между ними все же существуют. Например, сухопутные животные имеют более выпуклый и мощный панцирь, в отличие от своих морских сородичей. У этих животных он является более обтекаемым и плоским. Некоторые виды морских черепах в процессе эволюции приобрели не только обтекаемый панцирь, но и весьма эргономичный — каплевидный. Такая форма позволяет животному развивать большую скорость, затрачивая минимум энергии на передвижение.

Большинство морских черепах не могут прятать голову в панцирь, она является слишком мощной и большой. Лапы, преобразованные в ласты, тоже не могут прятаться. Они всегда находятся вне его. Передние ласты всегда значительно больше задних, они берут на себя основную нагрузку при передвижении. Пальцы у морских черепах являются сросшимися, только три из них имеют небольшие когти.

Особо выделяются из морских черепах кожистые. Они выведены в отдельный подвид, так как имеют существенные отличия в строении организма от всех своих сородичей. Кожистая черепаха не имеет когтей на ластах, а панцирь вместо роговых пластин покрыт плотным слоем кожи. Это единственная в своем роде черепаха, подобной которой нет на нашей планете.

Популяция и статус вида

Фото: Как выглядит морская черепаха

Численность популяции морских черепах отследить чрезвычайно сложно из-за того, что популяции черепах слишком разрознены и черепахи совершают дальние миграции. Однако известно что из-за деятельности человека популяция морских черепах сильно сократилась. В первую очередь сокращение популяции морских черепах вызвано безжалостной охотой на этих существ в целях добычи мяса и ценного панциря.

Также негативное влияние на популяцию морских черепах оказал приход цивилизации и освоение пляжей в местах размножения черепах. Многие черепахи боятся шума, электрического освещения и большого количества людей на пляже и просто не выходят на берег для формирования кладок. Многие черепахи, погибают попавшись в рыболовные сети и проглотив мусор, плавающий в воде.

На данный момент большинство видов морских черепах занесены в Красную книгу, как исчезающие виды, и виды особо уязвимые. Черепахи биссы почти полностью истреблены, поэтому охота на них запрещена во всём мире. Однако существуют чёрные рынки, где браконьеры торгуют яйцами черепах и черепахами данного вида и спрос на них не ослабевает. Во всем мире принимаются меры по охране редких видов черепах для восстановления популяций этих животных.

Черепахи: то, чего вы о них не знали

Черепахи — удивительные существа. Мы многое не знаем об этих созданиях, а ведь сюрпризов они нам могут преподнести немало. Например, в панцире черепахи содержится фосфор. Поэтому, если животное долго грелось на солнышке, в ночное время оно будет светиться.

Все черепахи отлично запоминают человеческие лица и реагируют на ласковый голос вытягиванием головы из панциря. Грубые интонации в разговоре, в свою очередь, провоцируют животное прятаться в своем «домике».

Крупные морские черепахи не боятся встреч с акулами, хищники не в состоянии проглотить животное. Некоторые виды черепах способны обходиться без пищи около пяти лет. Рекордсменкой в воздержании является болотная черепаха.

Как оборудовать террариум для угольной черепахи

Угольные черепахи достаточно подвижны, и если учесть их крупные размеры, следует, что им требуется просторный террариум. Для одной угольной черепахи понадобится помещение площадью не менее 1 м2, для пары черепах – около 1,5 м2. Если вы хотите содержать несколько особей, к примеру, пятерых, то вам потребуется поселить их в террариум размерами не менее 14 м2.

Угольным черепахам необходима высокая влажность. Температура в террариуме по ночам не должна опускаться ниже 10°С. Дно устилают сухим мхом или щепой, причем количество субстрата должно быть таким, чтобы черепаха могла закапываться в него хотя бы до середины панциря. Еще в террариуме нужно будет оборудовать широкий и мелкий водоем – ваши питомцы будут с удовольствием заползать в него и подолгу лежать.

Из оборудования вам следует приобрести лампу для нагрева и УФ-лампу для рептилий (10%UVВ).

Террариум следует разделить на две зоны – теплую, где температура будет достигать 30 градусов (это участок под лампой для нагрева), и холодную, в котором столбик термометра днем и ночью не будет опускаться ниже 22 градусов (самый отдаленный от лампы участок). Лучше всего, если водоем будет находиться в теплом уголке террариума, а укрытия – в холодном.

Если черепахи содержатся в вольере на улице, то укрытия должны быть с подогревом.

Подстилку в укрытиях и во всем террариуме нужно периодически увлажнять. Для этого можно каждый день опрыскивать ее водой из пульверизатора.

Угольных черепах можно периодически купать в теплой воде. Особенно они любят стоять под струей воды.