Мы, люди, пребываем в уверенности, что наша зрительная система совершенна. Она позволяет нам воспринимать пространство в трех измерениях, замечать объекты на расстоянии и свободно двигаться. Мы обладаем способностью точно узнавать других людей и угадывать их эмоции, отражающиеся на лице. По сути дела, мы настолько «зрительные» существа, что нам трудно представить себе сенсорные миры животных, обладающих иными способностями, недоступными нам, — например, летучей мыши, ночной охотницы, которая обнаруживает маленьких насекомых, ориентируясь на эхо от издаваемых ею высокочастотных звуков.

Вполне естественно, что наши знания о цветовом зрении основываются преимущественно на собственном опыте: исследователям легко проводить эксперименты с участием испытуемых, готовых ответить, например, какие смешения цветов выглядят одинаково, а какие различаются. Несмотря на то, что нейробиологи путем регистрации разряда нейронов подтвердили полученные сведения для ряда видов живых существ, все же вплоть до начала 70-х гг. прошлого века мы оставались в неведении относительно того, что многие позвоночные, не относящиеся к млекопитающим, видят цвета части спектра, невидимой для человека, — в ближнем ультрафиолете (УФ).

Открытие ультрафиолетового зрения началось с исследований поведения насекомых выдающимся англичанином сэром Джоном Лаббоком, лордом Эйвбери (Sir John Lubbock, Lord Avebury), другом и соседом Чарльза Дарвина, членом парламента, банкиром, археологом и натуралистом. В начале 1880-х гг. Лаббок заметил, что в присутствии УФ-излучения муравьи переносят свои личинки в более темные места или в те, что освещены светом с более длинными волнами. Затем в середине 1900-х гг. австрийский натуралист Карл фон Фриш (Karl von Frisch) доказал, что пчелы и муравьи не только видят ультрафиолет как отдельный цвет, но и пользуются им как своеобразным небесным компасом.

Многие насекомые так же воспринимают ультрафиолетовый свет; по результатам исследований последних 35 лет птицы, ящерицы, черепахи и многие рыбы обладают УФ-рецепторами в сетчатке. Почему же тогда млекопитающие не такие, как все? Чем вызвано обеднение их цветового восприятия? Поиск ответа раскрыл перед нами любопытную эволюционную историю и привел к новому пониманию чрезвычайно богатого зрительного мира птиц.

Как развивалось цветовое зрение

Чтобы лучше понять суть открытий, для начала стоит познакомиться с некоторыми основными принципами цветового видения. Прежде всего, необходимо отказаться от одного распространенного заблуждения.

Действительно, как нас учили в школе, предметы поглощают свет с определенными длинами волн и отражают остальной, а воспринимаемые нами цвета связаны с длинами волн отраженного света. Однако цвет — это не свойство света или объектов, отражающих его, а ощущение, рождающееся в мозге.

Цветовое зрение позвоночных обусловлено наличием колбочек в сетчатке, представляющей собой слой нервных клеток, которые передают зрительные сигналы в мозг. В каждой колбочке содержится пигмент, состоящий из разновидности белка опсина, связанного с молекулой вещества под названием ретиналь, которое находится в близком родстве с витамином A. Когда пигмент поглощает свет (точнее, отдельные сгустки энергии, называемые фотонами), то полученная им энергия заставляет ретиналь изменять свою форму, что запускает каскад молекулярных превращений, активирующих колбочки, а вслед за ними и нейроны сетчатки, один из типов которых посылает импульсы по зрительному нерву, передавая в мозг информацию о воспринятом свете.

Чем сильнее свет, тем больше фотонов поглощается зрительными пигментами, сильнее активация каждой колбочки, и более ярким кажется воспринимаемый свет. Однако информация, исходящая от одной колбочки, ограничена: она не может сообщить мозгу, какова длина волны света, задействовавшего ее. Световые волны разной длины поглощаются по-разному, и каждый зрительный пигмент характеризуется определенным спектром, показывающим, как поглощение света зависит от длины волны. Зрительный пигмент может одинаково поглощать свет с двумя различными длинами волн, и, хотя фотоны света будут нести различную энергию, колбочка не сможет их различить, поскольку и те, и другие вызывают изменение формы ретиналя и таким образом запускают один и тот же молекулярный каскад, ведущий к активации. Колбочка способна только считывать поглощенные фотоны, она не в состоянии отличить одну длину волны света от другой. Следовательно, колбочка может быть в равной степени активирована сильным светом со сравнительно плохо поглощаемой длиной волны и тусклым светом с хорошо поглощаемой длиной волны.

Для того, чтобы мозг мог увидеть цвет, он должен сравнить реакции нескольких классов колбочек, содержащих разнообразные зрительные пигменты. Наличие более чем двух типов колбочек в сетчатке позволяет лучше различать цвета. Опсины, которыми одни колбочки отличаются от других, предоставили нам хорошую возможность изучить эволюцию цветового зрения. Исследователи могут определить эволюционное родство опсинов в различных классах колбочек и у всевозможных видов, изучая последовательность нуклеотидных оснований («алфавита» ДНК) в генах, кодирующих эти белки. В результате получается генеалогическое древо, свидетельствующее о том, что опсины — очень древние белки, существовавшие еще до появления основных групп животных, населяющих Землю в наши дни. Мы можем проследить четыре линии развития пигментов колбочек позвоночных, названных описательно по той области спектра, к которой они наиболее чувствительны: длинноволновые, средневолновые, коротковолновые и ультрафиолетовые.

ЦВЕТОВОЕ ЗРЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА

Люди и некоторые приматы видят цвета в результате взаимодействия трех типов колбочек в сетчатке глаза. Каждый тип содержит свой пигмент, чувствительный к определенному диапазону длин световых волн. Три вида колбочек обладают наибольшей чувствительностью — около 560, 530 и 424 нм.

Две тонкие вертикальные линии на графике указывают различные длины световых волн, поглощаемых пигментом 560 в равной степени. Несмотря на то, что фотоны световых лучей с длиной волны в 500 нм (сине-зеленый свет) несут бóльшую энергию, чем обладающие длиной волны 610 нм (оранжевый свет), и те, и другие вызывают одинаковую реакцию пигмента и, соответственно, одинаковую активацию колбочки. Таким образом, одиночная колбочка не может сообщить мозгу о длине волны поглощенного света. Чтобы отличить одну длину волны от другой, мозг должен сравнить сигналы от колбочек с различными зрительными пигментами.

Помимо колбочек, все основные группы позвоночных имеют в своих сетчатках еще и палочки, которые содержат зрительный пигмент родопсин и обеспечивают способность видеть при очень слабом освещении. Родопсин сходен по структуре и спектральным характеристикам поглощения с пигментами колбочек, наиболее чувствительными к длинам волн в середине зрительного спектра. Из таких пигментов он и развился сотни миллионов лет назад.

Птицы обладают четырьмя колбочковыми пигментами с различными спектральными характеристиками, по одному из каждой линии. Млекопитающие же обычно имеют всего два таких пигмента: один из них особенно чувствителен к фиолетовому свету, а другой — к длинноволновому. Почему животные оказались обделенными? Вероятно, дело в том, что на ранних стадиях развития, в период мезозоя (от 245 до 65 млн. лет назад), они были мелкими зверьками, ведущими скрытный ночной образ жизни. По мере того как их глаза привыкали видеть в темноте, все большее значение приобретали высокочувствительные палочки, а роль цветового зрения падала. Таким образом, животные потеряли два из четырех колбочковых пигментов, которыми обладали их предки и которые сохранились у большинства рептилий и птиц.

Когда 65 млн. лет назад вымерли динозавры, млекопитающие получили новые возможности для специализации, и их разнообразие стало быстро возрастать. Представители одной группы, к которой относились предки людей и других ныне живущих приматов, перешли на дневной образ жизни, забрались на деревья, важной частью их рациона стали фрукты. Окраска цветов и плодов часто выделяет их на фоне листвы, но млекопитающие со своим единственным колбочковым пигментом для длинноволнового света не смогли бы различать контрастные цвета в зеленой, желтой и красной частях спектра. Однако эволюция уже заготовила инструмент, который помог приматам справиться с проблемой.

Изредка при формировании яйцеклеток и сперматозоидов в процессе деления клеток из-за неравного обмена участками хромосом возникают гаметы с хромосомами, содержащими дополнительные копии одного или нескольких генов. Если в последующих поколениях такие дополнительные копии сохранятся, то естественный отбор может закрепить возникающие в них полезные мутации. По мнению Джереми Натанса (Jeremy Nathans) и Дэвида Хогнесса (David Hogness) из Стэнфордского университета, нечто подобное происходило на протяжении последних 40 млн. лет в зрительной системе предков приматов. Неравноценный обмен ДНК в половых клетках и последующая мутация дополнительной копии гена, кодирующего пигмент, чувствительный к длинноволновому свету, привели к появлению второго пигмента, область максимальной чувствительности которого была смещена. Таким образом, данная ветвь приматов отличается от остальных млекопитающих тем, что имеет не два, а три колбочковых пигмента и трихроматическое цветовое зрение.

Хотя новое приобретение значительно усовершенствовало зрительную систему, оно все же не дало нам квинтэссенцию восприятия окружающего мира. Наше ощущение цвета несет в себе следы исправления эволюционной ошибки, ему не хватает еще одного пигмента до тетрахроматической зрительной системы птиц, многих рептилий и рыб.

Мы генетически несовершенны еще в одном отношении. Оба наших гена пигментов, чувствительных к длинноволновой части спектра, лежат в X-хромосоме. Поскольку у самцов она всего одна, мутация любого из этих генов может привести к тому, что особи будет трудно различить красный и зеленый цвета. Самки реже страдают подобным нарушением, поскольку в том случае, если ген поврежден в одном экземпляре X-хромосомы, пигмент все же может производиться по инструкциям, содержащимся в здоровом гене в другой X-хромосоме.

ОБЗОР: ЭВОЛЮЦИОННАЯ ИСТОРИЯ Цветовое зрение позвоночных зависит от клеток сетчатки, называемых колбочками. Птицы, ящерицы, черепахи и многие рыбы обладают четырьмя типами колбочек, а большинство млекопитающих — всего двумя. Предки млекопитающих имели полный набор колбочек, однако утратили половину в тот период своей эволюции, когда они вели преимущественно ночной образ жизни, и цветовое зрение не имело для них большого значения. Предки приматов, к которым относится и человек, вновь обрели третий тип колбочек благодаря мутации одной из двух имевшихся. Большинство млекопитающих, однако, имеют всего два типа колбочек, что делает их цветовое восприятие весьма ограниченным в сравнении со зрительным миром птиц.

Птичье превосходство

Анализируя ДНК современных видов животных, исследователи смогли заглянуть в глубь времен и определить, как изменялись колбочковые пигменты в ходе эволюции позвоночных. Результаты показывают, что на ранних этапах развития они имели четыре типа колбочек (цветные треугольники), в каждом из которых содержался свой зрительный пигмент. Млекопитающие на определенном этапе эволюции потеряли два из четырех видов колбочек, что, вероятно, было связано с их ночным образом жизни: при слабом освещении колбочки не нужны. Птицы и большинство рептилий наоборот сохранили четыре колбочковых пигмента с различными спектрами поглощения. После того, как динозавры вымерли, разнообразие млекопитающих стало быстро возрастать, и одна из линий эволюции, которая привела к сегодняшним приматам — африканским обезьянам и людям, — снова приобрела третий тип колбочек благодаря дупликации и последующей мутации гена одного из оставшихся пигментов. Поэтому мы, в отличие от большинства млекопитающих, обладаем тремя типами колбочек (вместо двух) и трихроматическим зрением, что, конечно, стало некоторым прогрессом, но не идет ни в какое сравнение с богатым зрительным миром птиц.

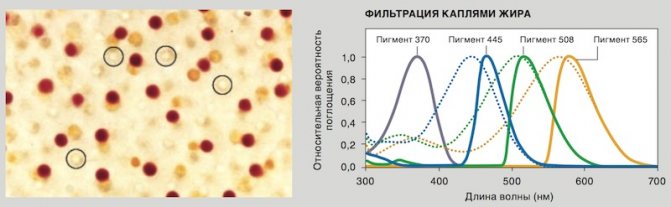

На ранних этапах своей эволюции млекопитающие потеряли не только колбочковые пигменты. Каждая колбочка глаза птицы или рептилии содержит цветную каплю жира, а у млекопитающих ничего подобного нет. Эти сгустки, в которых в высокой концентрации содержатся вещества, называемые каротиноидами, расположены таким образом, что свет должен пройти через них перед тем, как попасть на стопку мембран во внешнем сегменте колбочки, где помещается зрительный пигмент. Жировые капли выполняют роль фильтров, не пропуская свет с короткими волнами и сужая тем самым спектры поглощения зрительных пигментов. Такой механизм уменьшает степень перекрытия между спектральными зонами чувствительности пигментов и увеличивает количество цветов, которые в теории птица может различить.

ВАЖНАЯ РОЛЬ КАПЕЛЬ ЖИРА В КОЛБОЧКАХ

Колбочки птиц и многих других позвоночных сохранили несколько особенностей, утерянных млекопитающими. Важнее всего из них для цветового зрения наличие цветных капель жира. Колбочки птиц содержат красные, желтые, почти бесцветные и прозрачные капельки. На микрофотографии сетчатки гаички хорошо заметны желтые и красные пятна; черными кружками обведены несколько бесцветных капель. Все капельки, кроме прозрачных, служат фильтрами, не пропускающими свет с короткими длинами волн. Такая фильтрация сужает области спектральной чувствительности трех из четырех типов колбочек и сдвигает их в часть спектра с более длинными волнами (график). Отсекая часть длин волн, на которые реагируют колбочки, капли жира позволяют птицам различать больше цветов. Озон в верхних слоях атмосферы поглощает свет с длиной волны короче 300 нм, поэтому УФ-зрение птиц работает только в ближнем ультрафиолете — в диапазоне от 300 до 400 нм.

Бородач

1

Источник:

Бородач, или как его ещё называют, ягнятник — птица из семейства ястребиных. Единственный вид в роде бородачи. Это довольно крупные птицы с размером тела 95—125 см. Их вес может достигать 7,5 кг, а размах крыльев у самых больших представителей доходит до 308 см.

0

Источник:

Бородачи живут в основном в Передней и Центральной Азии, также встречаются в Восточной и Южной Африке и в Южной Европе. В России этих птиц можно встретить на Кавказе и изредка на Алтае и в Саянах. Но везде редок из-за преследования человеком.

Проверяем цветовое зрение у птиц

Наличие четырех типов колбочек, содержащих различные зрительные пигменты, с определенностью указывает на то, что птицы обладают цветовым зрением. Однако подобное утверждение требует наглядной демонстрации их способностей. Причем в ходе экспериментов должны быть исключены остальные параметры (например, яркость), которыми могли бы пользоваться пернатые. Несмотря на то, что исследователи проводили подобные опыты и ранее, они начали изучать роль УФ-колбочек лишь в последние 20 лет. Мой бывший студент Байрон Батлер (Byron K. Butler) и я решили воспользоваться методикой сравнения цветовых оттенков (color matching), чтобы понять, каким образом четыре типа колбочек участвуют в механизме зрения.

Чтобы разобраться, как происходит сравнение различных оттенков, для начала рассмотрим наше собственное цветовое зрение. Желтый свет активирует оба типа колбочек, чувствительных к длинноволновому свету. Более того, можно подобрать такое соединение красного и зеленого, которое возбуждает те же два типа колбочек в той же степени, причем глаз будет видеть такое сочетание желтым (как и чистый желтый свет). Другими словами, два физически различных света могут совпадать по цвету (подтверждение того, что восприятие цвета рождается в мозге). Наш мозг различает цвета в этой части спектра, сравнивая сигнал от двух типов колбочек, чувствительных к длинноволновому свету.

Вооружившись знанием физических свойств четырех типов колбочек и жировых капель, Батлер и я смогли вычислить, какое сочетание красного и зеленого будет в восприятии птиц совпадать по оттенку с выбранным нами желтым. Поскольку зрительные пигменты человека и птиц не идентичны, данная цветовая гамма отличается от той, что воспринял бы человек, если бы мы попросили его выполнить такое же сравнение. Если птицы будут реагировать на цвета в соответствии с нашими предположениями, это подтвердит результаты измерений свойств зрительных пигментов и жировых капель и позволит нам продолжить наши исследования, чтобы выяснить, участвуют ли УФ-колбочки в цветовом зрении, и если да, то каким образом.

Для своих экспериментов мы выбрали австралийских волнистых попугайчиков (Melopsittacus undulatus). Мы обучали птиц ассоциировать пищевое вознаграждение с желтым светом. Наши подопытные сидели на насесте, с которого они могли видеть пару световых стимулов, располагавшихся в метре от них. Один из них был просто желтого цвета, а другой возникал вследствие различных сочетаний красного и зеленого. Во время теста птица летела к тому источнику света, где ожидала найти пищу. Если она направлялась к желтому стимулу, то на небольшой промежуток времени открывалась кормушка с зерном, и птица получала возможность слегка перекусить. Другой же цвет не сулил ей никакого вознаграждения. Мы меняли сочетание красного и зеленого в нерегулярной последо- вательности и чередовали расположение обоих стимулов, чтобы попугаи не связывали пищу с правой или левой сторонами. Мы также варьировали интенсивность света стимула-образца, чтобы яркость не могла служить ориентиром.

Мы перепробовали множество сочетаний красного и зеленого, но пернатые с легкостью выбирали желтый образец и получали в награду зерна. Но когда попугайчики видели свет, примерно на 90% состоящий из красного и на 10% из зеленого (а по нашим вычислениям, именно такая пропорция должна совпасть по оттенку с желтым), они приходили в растерянность и делали случайный выбор.

Будучи уверенными в том, что можем предсказывать, когда в восприятии птиц цвета совпадают, мы попытались аналогичным образом продемонстрировать, что УФ-колбочки вносят свой вклад в тетрахроматическое цветовое зрение. В ходе эксперимента мы обучали птиц получать пищу там, где был фиолетовый стимул, и изучали их способность отличать эту длину волны от соединения синего света и света с различной длиной волны в ближнем УФ-диапазоне. Мы обнаружили, что крылатые участники опыта могли четко отличать естественный фиолетовый свет от большинства его имитаций. Однако их выбор опускался до случайного уровня при смешении 92% синего и 8% УФ — в той самой пропорции, которая, согласно нашим вычислениям, должна сделать цветовую гамму неотличимой от фиолетового. Полученный результат означает, что свет в УФ-диапазоне воспринимается птицами как самостоятельный цвет и что УФ-колбочки вносят свой вклад в тетрахроматическое зрение.

Знаете ли вы..?

Что пингвины могут распознавать только соленые и кислые вкусы? Или что птицы палилы, обитающие на Гавайях, питаются семенами софоры золотистолистной, которые содержат такой уровень токсинов, что запросто убьют любое другое маленькое животное? Или что голуби считаются лучшими в обнаружении цветов, чем любое животное на Земле и часто используются в поисково-спасательных миссиях?

Разные птицы могут похвастаться разными суперспособностями, однако есть у них нечто крутое, что объединяет их всех вместе — зрение.

За пределами человеческого восприятия

Наши эксперименты показали, что птицы используют для цветового зрения все четыре типа колбочек. Однако человеку фактически невозможно понять, как они воспринимают цвет. Пернатые не только видят в ближнем ультрафиолете, но также могут и различать такие цвета, которые мы не способны даже представить себе. В качестве аналогии можно сказать, что наше трихроматическое зрение представляет собой треугольник, а их тетрахроматическое требует дополнительного измерения и образует тетраэдр, или трехгранную пирамиду. Пространство над основанием тетраэдра заключает в себе все то разнообразие цветов, которые лежат за пределами человеческого восприятия.

Какую пользу могут извлекать крылатые создания из такого богатства цветовой информации? У многих видов самцы окрашены гораздо ярче самок, и когда стало известно, что птицы воспринимают УФ-свет, специалисты начали исследовать влияние ультрафиолетовых цветов, невидимых для человека, на выбор полового партнера у птиц. В ходе серии экспериментов Мюир Итон (Muir Eaton) из Миннесотского университета изучил 139 видов пернатых, у которых представители обоих полов выглядят, по мнению человека, одинаково. Основываясь на измерении длины волны света, отражаемого от оперения, он заключил, что более чем в 90% случаев птичий глаз видит разницу между самцами и самками, о чем орнитологи раньше не догадывались.

Это видео наглядно иллюстрирует как выглядят волнистые попугайчики в ультрафиолетовом цвете. Как видят себя сами попугайчики мы можем лишь фантазировать, но одним из следствий наличия зрения в ультрафиолетовом спектре у волнистых попугаев является больший репродуктивный успех у птиц природного зеленого окраса, при наличии выбора самки попугаев предпочитают самцов с большей площадью оперения отражающего УФ спектр.

Предствавим ультрафиолетовый мир

Несмотря на то что никто не знает, как выглядит окружающая действительность для птиц, фотографии цветов тунбергии позволяют нам хотя бы отдаленно представить себе, насколько УФ-свет мог бы изменить видимый нами мир. Для нас в центре цветка располагается маленький черный круг (слева). Однако камера, оборудованная для съемки в одном лишь УФ-свете, «видит» совсем другую картину, в том числе гораздо более широкое темное пятно в центре (справа)

Франциска Хаусманн (Franziska Hausmann) исследовала самцов 108 видов австралийских птиц и обнаружила, что цвета с УФ-компонентом чаще всего находятся в декоративном оперении, которое участвует в демонстрациях при ухаживании. Интересные данные получили научные группы из Англии, Швеции и Франции в ходе изучения голубых лазоревок (Parus caeruleus), евразийских родичей североамериканских гаичек, и обыкновенных скворцов (Sturnus vulgaris). Оказалось, что самки отдают предпочтение тем кавалерам, чье оперение отражает больше УФ-лучей. Дело в том, что отражение УФ-света зависит от субмикроскопической структуры перьев, и потому может служить полезным индикатором состояния здоровья. Эмбер Кейсер (Amber Keyser) из Университета Джорджии и Джеффри Хил из Обернского университета обнаружили, что те самцы голубой гуираки, или синего большеклюва (Guiraca caerulea), которые обладают оперением более насыщенного, яркого голубого цвета, смещенного в УФ-область, оказываются крупнее, контролируют более обширные территории, богатые добычей, и кормят свое потомство чаще, чем другие особи.

Видео демонстрирующее оперение каика и совы в ультрафиолетовом спектре.

Наличие УФ-рецепторов может дать животному преимущества в добывании пищи. Дитрих Буркхардт (Dietrich Burkhardt) из Регенсбургского университета в Германии обратил внимание, что восковые поверхности многих фруктов и ягод отражают УФ-лучи, что делает их более заметными. Он обнаружил, что пустельги способны разглядеть тропинки полевок. Эти мелкие грызуны прокладывают пахучие дорожки, помеченные мочой и экскрементами, которые отражают ультрафиолет и становятся видимыми для УФ-рецепторов пустельги, в особенности весной, когда метки не скрыты растительностью.

Люди, не знакомые со столь интригующими открытиями, часто спрашивают меня: «Что дает птицам ультрафиолетовое зрение?» Они считают подобную особенность какой-то причудой природы, без которой всякая уважающая себя птица смогла бы прожить вполне счастливо. Мы находимся в ловушке наших собственных чувств и, понимая важность зрения и боясь его лишиться, все же не можем вообразить себе картину видимого мира, более живописную, чем наша собственная. Унизительно осознавать, что эволюционное совершенство обманчиво и неуловимо, и что мир не совсем таков, каким мы его представляем себе, глядя на него сквозь призму человеческого самомнения.

ВИРТУАЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД В ЗРИТЕЛЬНЫЙ МИР ПТИЦ

Пространство цветового зрения человека можно изобразить в виде треугольника. Видимые нами цвета спектра располагаются вдоль жирной черной кривой внутри него, а все многообразие остальных оттенков, получаемых путем смешения, находится ниже этой линии. Чтобы отобразить цветовое зрение птицы, нам нужно добавить еще одно измерение, и в результате получается объемное тело, тетраэдр. Все цвета, которые не активируют УФ-рецепторы, лежат на его основании. Однако поскольку капли жира в колбочках увеличивают количество цветов, различаемых птицами, воспринимаемый ими спектр не образует фигуру, напоминающую плавник акулы, а располагается вдоль самых краев треугольного основания. Цвета, в восприятии которых задействованы УФ-рецепторы, заполняют пространство над основанием. Например, красное, зеленое и синее оперение расписного овсянкового кардинала (Passerina ciris) отражает различное количество ультрафиолета в дополнение к тем цветам, которые видим мы.

Чтобы представить графически, какие цвета видит самка кардинала, когда смотрит на своего партнера, мы должны выйти из плоскости треугольника в объем тетраэдра. Цвета, отражаемые от небольших областей оперения, представлены кластерами точек: ярко-красные для грудки и горлышка, более темные красные для гузки, зеленые для спины и голубые для головы. (Мы не можем, конечно, показать цвета, которые видит птица, поскольку ни один человек не способен воспринять их.) Чем больше УФ в цвете, тем выше расположены точки над основанием. Точки в каждом кластере образуют облачко, поскольку длина волны отраженного света варьирует в пределах одной и той же области, и нам, людям, это тоже видно, если посмотреть на красные области на груди и горлышке.

Социальная структура и размножение

Фото: Птица секретарь в полете

Свадебный период у птиц секретарей напрямую связан с сезоном дождей, поэтому конкретное время его прихода назвать нельзя. Как уже отмечалось, эти птицы живут семейными парами, которые образуются на весь птичий жизненный срок. Пернатые кавалеры – настоящие романтики, которые готовы ухаживать за своей избранницей, покоряя ее красивым парящим полетом, брачным танцем, экстравагантной песней. Выполняя все эти трюки перед партнершей, самец постоянно следит, чтобы никакой чужак не вторгся в его владения, ревностно оберегая самочку.

Соитие чаще всего случается на поверхности земли, а иногда и в ветвях деревьев. После спаривания будущий отец не покидает свою возлюбленную, а разделяет с ней все тяготы семейной жизни, начиная от возведения гнезда и заканчивая воспитанием птенцов. Гнездовье птицы секретари сооружают в ветвях акации, оно похоже на большую платформу двухметрового диаметра, выглядит внушительно и тяжеловесно.

Для строительства в ход идут:

- травяные стебли;

- навоз;

- шерстяные клочья меха животных;

- листва;

- прутья и др.

Интересный факт: Одним и тем же гнездом птицы секретари пользуются много лет, всегда возвращаясь к нему во время свадебного сезона.

Кладка птиц секретарей насчитывает не более трех яиц, которые имеют форму груши и голубовато-белесый оттенок. Период инкубации длится около 45 дней, все это время будущий отец один выходит на охоту, чтобы прокормить и себя, и партнершу. Процесс вылупления птенчиков из яиц происходит не одновременно, а поочередно. Чем раньше было отложено яйцо, тем быстрее из него вылупляется детеныш. Разница в возрасте между птенцами может доходить до нескольких дней. Шансы выживание больше у тех, кто покинул скорлупу первым.

Развитие птенцов секретарей происходит медленно. Встают на ноги эти пернатые малютки только ближе к шестинедельному возрасту, а ближе к 11 неделям отроду начинают пытаться совершать свои первые неумелые полеты. Пернатые родители неустанно заботятся о своих малышах, потчуя их сперва отрыгнутым наполовину переваренным мясом, постепенно переходя на сырое, которое рвут своим большим клювом на мелкие куски.

Малайский калао

0

Источник:

Малайский калао — одна из самых крупных птиц-носорогов. Некоторые экземпляры достигают в длину 122 см и весят до 3 кг. Живут в основном во влажных субтропических лесах Малайского полуострова, Суматры, Явы и Борнео. Основная среда обитания — поросшие лесом склоны гор на высоте около 1500 метров.

0

Источник:

Ещё одной особенностью этих птиц является их продолжительность жизни. Как правило, в неволе они живут по 35 лет и даже дольше. Известны единичные случаи, когда представители этого вида доживали до 90 лет.

Толстоклювая муравьеловка

0

Источник:

Птица, известная как «Мона Лиза птичьего царства» из-за толстого изогнутого клюва, похожего на загадочную улыбку. Несколько лет назад она была повторно открыта учёными в Колумбии после 40-летнего отсутствия.

0

Источник:

Изучение этого вида осложняется тем, что живут они в очень труднодоступных тропических лесах Венесуэлы и Колумбии. Именно по этой причине с 1965 по 2004 год этих птиц вообще никто не видел.

Мускусная утка

0

Источник:

На территории бывшего СССР эта птица широко известна под названием «индоутка», что подразумевает, якобы её гибридное происхождение от индюка и утки. В действительности же название мускусная утка получила от приписываемого старым особям свойства выделять в области мясистых наростов на голове жир якобы с запахом мускуса.

0

Источник:

Впервые мускусная утка была одомашнена ещё древними ацтеками. Позднее эта птица была завезена сначала в Африку, затем в Европу, Азию и Австралию, а также Россию. На территорию бывшего СССР мускусные утки были впервые завезены в 1981 году из ГДР, а затем повторно в 1988 году из Франции.

Южноамериканская гарпия

0

Источник:

Крупные хищные птицы из семейства ястребиных. Дина тела гарпий доходит до 110 см, а размах крыльев может превышать 2 метра. При этом и весят птицы весьма прилично: до 9 кг. Как ясно из названия, обитают эти ястребы на равнине в тропических лесах Центральной и Южной Америки от Мексики до Бразилии.

0

Источник:

У южноамериканских гарпий невероятной большие и мощные лапы, которые способны держать очень большой вес. Пальцы вооруженч длинными чёрными когтями. Не удивительно, что из деревень эти хищники иногда уносят небольших поросят и ягнят.